Archéologie et érosion 2014

- Par Fabien Langenegger

- Le 18/11/2014

- Dans Palafittes

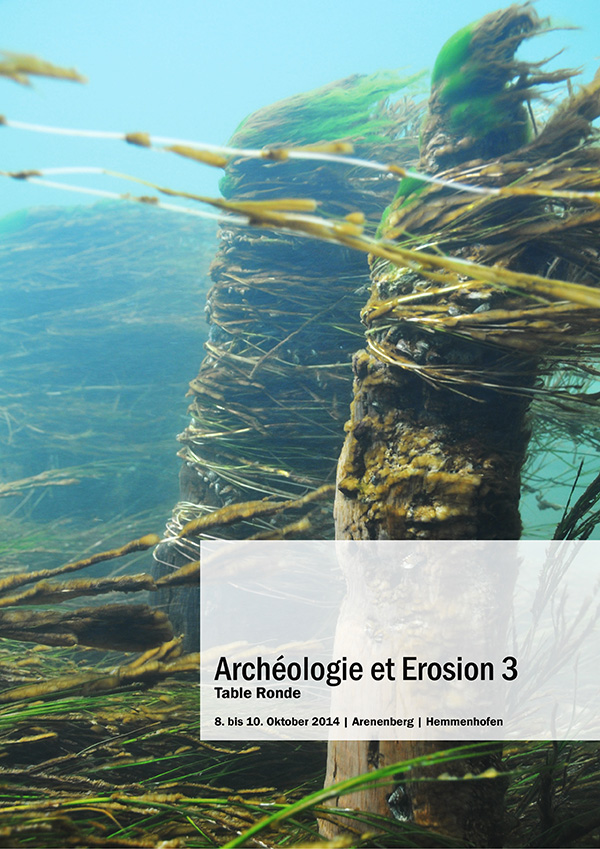

Tous les dix ans, une rencontre est organisée pour faire le point sur l'état sanitaire de nos stations lacustres. La première table-ronde a eu lieu en 1994 à Marigny au bord du lac Chalain (France). En 2004, nous étions à Neuchâtel au musée du Laténium (Suisse) et cette année cette nouvelle édition d' "archéologie & érosion" s'est déroulée pendant trois jours au bord du lac de Constance à Arenenberg en Thurgovie (Suisse) et à Hemmenhofen dans le Bade-Wurtemberg (Allemagne).

Quarante chercheurs venus de tout l'arc alpin se sont penchés sur les phénomènes érosifs lacustres et les moyens à mettre en œuvre pour atténuer les effets négatifs sur nos palafittes. Les archéologues ne sont pas les seuls concernés puisque les écologistes se sont également préoccupés de ces problèmes dès le début des années 1990. Dans le lac de Neuchâtel, pour protéger les sites naturels, des palissades ont été installées le long de la Grande Cariçaie pour atténuer la force des vagues. La rive sud du lac subit les courants provoqués par le Joran, un vent puissant descendant les contreforts jurassiens et balayant le lac dans le sens de la largeur.

En 2011, l'inscription par l'UNESCO de 111 sites palafittiques de l'arc alpin au patrimoine mondial de l'Humanité au titre de bien culturel oblige aujourd'hui les 6 pays engagés à tout mettre en œuvre pour que perdurent les valeurs d'intégrité et d'authenticité reconnues par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Pour les acteurs impliqués, il ne s'agit pas seulement de protéger ce patrimoine, mais également de continuer les recherches sur cette civilisation des Lacustres et d'en partager les connaissances acquises. Il faut favoriser le débat portant sur la conservation et la gestion des sites afin de pouvoir soustraire ces espaces aux destructions mécaniques et naturelles.

Depuis une trentaine d'années, de nombreux sites ont bénéficié de mesures variées de protection dont les principales sont l'implantation de palissades et la pose d'un géotextile suivi d'un lit de galets et de graviers pour recouvrir les couches archéologiques. Aujourd'hui, avec un recul suffisant, l'efficacité de ces différents systèmes de protection peut être évaluée et les erreurs corrigées pour garantir une protection plus durable.

Dans le lac de Neuchâtel, l'érosion des fonds lacustres est surtout consécutive à la 1ère correction des eaux du Jura à la fin du 19e siècle, qui a abaissé nos lacs de 2,70m. Sur le littoral neuchâtelois, si les berges souffrent peu de l'érosion, en revanche, celle-ci est importante à des niveaux correspondant aux sols d'occupation des stations lacustres du Néolithique et du Bronze final. Pour des sites bien conservés, caractérisés par la présence de fumier lacustre, une protection physique contre l'érosion est la seule réponse adéquate. Mais pour ceux profondément érodés, une fouille exhaustive du village constitue la seule alternative. Cette solution déjà adoptée par le canton de Neuchâtel dans les années 1980 dans la baie de Cortaillod, a été reconduite 20 ans plus tard, entre 2004 et 2007, pour la station du Bronze final de Bevaix-Sud.

Pour anticiper une éventuelle dégradation de ces villages, un programme de surveillance a été mis en place dans chaque baie. Il s'effectue de deux manières : par des plongées régulières afin d'établir des fiches sanitaires par site et par des prospections aériennes pour suivre périodiquement l'évolution de la plate-forme littorale. Les plongées ne nous permettent pas de documenter de grandes surfaces. La prospection aérienne, effectuée à l'aide d'un dirigeable à air chaud, est un apport supplémentaire à ce programme de surveillance. La qualité d'observation depuis les airs et une couverture-photo périodique permet de contrôler la zone littorale jusqu'à une profondeur de six à huit mètres, qui correspond à la profondeur maximale de la plate-forme lacustre comprise entre la berge et le tombant. Cette prospection aérienne nous permet de suivre et d'étudier la dynamique lacustre.

Le suivi des stations lacustres nécessite d'avoir un personnel initié à l'archéologie subaquatique. Force est de constater qu’en Suisse aucun enseignement pratique dans ce domaine n’existe. L’archéologie subaquatique se professionnalise de plus en plus. Les plongeurs archéologues ou passionnés d’archéologie ont des difficultés à trouver des chantiers-écoles qui acceptent de les encadrer. Le Laténium, depuis trois ans, s’est associé avec Le Centre d’Etudes en Archéologie Nautique (CEAN) et la boîte privée de travaux subaquatique Dive Explorer Pro pour dispenser des cours qui permettent d’acquérir les techniques de base du travail sous l’eau et fournissent très souvent la première expérience en archéologie subaquatique. Formation des archéologues, mais aussi sensibilisation à notre patrimoine pour les plongeurs sportifs, puisque l’accès à ces cours est également possible pour eux. L’office du patrimoine et de l’archéologie de Neuchâtel a le devoir de tout faire pour préserver ces villages lacustres et transmettre ses connaissances à un large public. Le musée du Laténium est une vitrine exceptionnelle pour découvrir ce patrimoine « invisible ».

FIN

villages lacustres archéologie subaquatique prospection aérienne laténium Neuchâtel